дёҖжіўжңӘе№ідёҖжіўеҸҲиө·пјҢзү№жң—жҷ®ж”ҝеәңеҸҲжӢҹдёӯеӣҪиҚҜдјҒеҮәжө·вҖңйҷҗеҲ¶д»ӨвҖқгҖӮ

еҶҚеәҰеҗ‘дёӯеӣҪиҚҜдјҒеҸ‘йҡҫпјҹ

9жңҲ10ж—ҘпјҢзҫҺеӣҪзәҪзәҰж—¶жҠҘж¶ҲжҒҜпјҢеӨ§еһӢеҲ¶иҚҜе…¬еҸёжӯЈдёҺзү№жң—жҷ®ж”ҝеәңжӢҹи®®дёӯзҡ„дёҖдәӣй’ҲеҜ№дёӯеӣҪиҚҜдјҒзҡ„жҺӘж–ҪиҝӣиЎҢжҝҖзғҲжёёиҜҙгҖӮ

жӯӨж¬ЎжёёиҜҙжәҗдәҺдёҖд»ҪзҫҺеӣҪиЎҢж”ҝд»ӨиҚүжЎҲгҖӮ

дёҖжҳҜпјҢеҲ¶иҚҜдјҒдёҡиҙӯд№°дёӯеӣҪиҚҜдјҒе®һйӘҢиҚҜзү©жқғзӣҠзҡ„дәӨжҳ“йңҖз»ҸиҝҮзҫҺеӣҪеӨ–еӣҪжҠ•иө„委е‘ҳдјҡпјҲCFIUSпјүзҡ„вҖңејәеҲ¶жҖ§е®ЎжҹҘвҖқпјҢжӯӨеүҚиҝҷзұ»дәӨжҳ“йҖҡеёёеҸҜз•…йҖҡж— йҳ»гҖӮ

дәҢжҳҜпјҢйҒҸеҲ¶еҲ¶иҚҜдјҒдҫқиө–дёӯеӣҪжӮЈиҖ…дёҙеәҠиҜ•йӘҢж•°жҚ®пјҢиҰҒжұӮFDAеҜ№иҝҷдәӣж•°жҚ®е®һж–ҪжӣҙдёҘж је®ЎжҹҘпјҢ并еҫҒ收жӣҙй«ҳзӣ‘з®Ўиҙ№з”ЁгҖӮ

дёүжҳҜпјҢиҰҒжұӮеҲ¶иҚҜдјҒдёҡжҸҗй«ҳжҠ—з”ҹзҙ гҖҒй•Үз—ӣиҚҜпјҲеҜ№д№ҷй…°ж°Ёеҹәй…ҡзӯүпјүзӯүиҚҜзү©зҡ„з”ҹдә§и§„жЁЎгҖӮ

йҷӨиҚүжЎҲеӨ–пјҢй’ҲеҜ№дёӯеӣҪиҚҜдјҒеҲ©з”ЁзҫҺеӣҪз”ҹзү©жҠҖжңҜе…¬еҸёдё“еҲ©з”іжҠҘдёӯжҠ«йңІзҡ„ж—©жңҹеҸ‘зҺ°пјҢжҠўеңЁзҫҺж–№еҗҲжі•иЎҢеҠЁд№ӢеүҚеҝ«йҖҹеҗҜеҠЁе№¶жӢӣеӢҹдәәдҪ“е®үе…ЁжҖ§иҜ•йӘҢзҡ„жғ…еҶөпјҢзү№жң—жҷ®ж”ҝеәңиҖғиҷ‘еҠ еҝ«FDAе®Ўжү№жөҒзЁӢпјҢдҪҝзҫҺеӣҪеҲ¶иҚҜдјҒдёҡиғҪжӣҙж—©еҗҜеҠЁе®үе…ЁжҖ§з ”究пјҢеңЁж—¶й—ҙдёҠеҪўжҲҗз«һдәүдјҳеҠҝгҖӮ

дё»еј йҮҮеҸ–еҶіе®ҡжҖ§жү“еҮ»жҺӘж–Ҫзҡ„дёҖж–№и®ӨдёәпјҢдёӯеӣҪеҜ№зҫҺеӣҪз”ҹзү©жҠҖжңҜжһ„жҲҗз”ҹеӯҳеЁҒиғҒгҖӮе…·дҪ“дҪ“зҺ°еңЁпјҡ

иҫүз‘һеңЁеҶ…зҡ„еҲ¶иҚҜдјҒдёҡиҝҮеҺ»еҮ е№ҙдёҖзӣҙйҮҮиҙӯдёӯеӣҪе®һйӘҢиҚҜзү©пјҲйҮҚзӮ№еҢ…жӢ¬зҷҢз—ҮгҖҒиӮҘиғ–з—ҮгҖҒеҝғи„Ҹз—…гҖҒе…ӢзҪ—жҒ©з—…пјүпјҢеҶ·иҗҪдәҶжӯЈеңЁејҖеҸ‘зұ»дјјиҚҜзү©зҡ„зҫҺеӣҪе°ҸеһӢз”ҹзү©жҠҖжңҜе…¬еҸёгҖӮд»Ҡе№ҙдёҠеҚҠе№ҙпјҢ38%зҡ„йҮҚеӨ§дәӨжҳ“ж¶үеҸҠдёӯеӣҪиҚҜзү©гҖӮ

дёӯеӣҪиғҪд»ҘжӣҙдҪҺжҲҗжң¬еҝ«йҖҹжҺЁиҝӣз ”еҸ‘пјҢжҠ•иө„иҖ…еҜ№зҫҺеӣҪеҲқеҲӣдјҒдёҡеӨұеҺ»дҝЎеҝғпјҢжңӘжқҘе°ҶеҜјиҮҙиҝҷдәӣдјҒдёҡйҡҫд»Ҙзӯ№йӣҶиө„йҮ‘е’ҢејҖеҸ‘иҚҜзү©гҖӮ

зәҪзәҰж—¶жҠҘз§°пјҢзҫҺеӣҪз”ҹзү©жҠҖжңҜиЎҢдёҡж·ұйҷ·й•ҝжңҹдҪҺиҝ·пјҢ2025е№ҙиҚҜзү©з ”еҸ‘е…¬еҸёIPOеёӮеңәеҮ д№ҺеҶ»з»“гҖӮеҸҚи§ӮпјҢд»Ҡе№ҙжҲ‘еӣҪе·Із»Ҹжңү15家з”ҹзү©еҢ»иҚҜеҸҠеҢ»з–—еҒҘеә·иЎҢдёҡзҡ„зӣёе…ідјҒдёҡзҷ»йҷҶжёҜдәӨжүҖпјҢеӢҹиө„жҖ»йўқиҫҫ189.93дәҝжёҜе…ғгҖӮ

иҫүз‘һйҰ–еёӯжү§иЎҢе®ҳйҳҝе°”дјҜзү№В·дјҜжӢүеҲҷи®ӨдёәпјҢеңЁдёӯеӣҪиҫҫжҲҗзҡ„дәӨжҳ“дёҚд»…дҪҝиҫүз‘һеҸ—зӣҠпјҢжӣҙжғ еҸҠзҫҺеӣҪжӮЈиҖ…гҖӮиғҪз”ЁжқҘйҒҸеҲ¶дёӯеӣҪзҡ„жүӢж®өз»Ҳ究жңүйҷҗпјҢжӣҙйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜжҸҗеҚҮиҮӘиә«з«һдәүеҠӣгҖӮ

еҪ“еӨҙдёҖжЈ’иҝҳжҳҜиҷҡжғҠдёҖеңәпјҹ

еҢ»иҚҜйӯ”ж–№ж•°жҚ®жҳҫзӨәпјҢ2025е№ҙд»ҘжқҘе…ЁзҗғеҲӣж–°иҚҜиҫҫжҲҗBDдәӨжҳ“ж•°йҮҸ540йЎ№пјҢжҖ»йҮ‘йўқиҫҫ1634.10дәҝзҫҺе…ғгҖӮе…¶дёӯпјҢжҲ‘еӣҪеҲӣж–°иҚҜиҫҫжҲҗlicense outдәӨжҳ“ж•°йҮҸ83йЎ№пјҢжҖ»йҮ‘йўқиҫҫ845.31дәҝзҫҺе…ғгҖӮ

иҝҷдёҖеҗ‘еҘҪи¶ӢеҠҝдёӢпјҢжёҜиӮЎеёӮеңәеҲӣж–°иҚҜжқҝеқ—иҝҺжқҘзҲҶеҸ‘ејҸеўһй•ҝгҖӮ然иҖҢпјҢжҳЁж—Ҙжҷҡй—ҙж¶ҲжҒҜдёҖеҮәпјҢд»Ҡж—ҘеҲӣж–°иҚҜиӮЎд»·йӣҶдҪ“дёӢи·ҢгҖӮдёҖдҪҚдёҡеҶ…专家еҗ‘иөӣжҹҸи“қиЎЁзӨәпјҢзҹӯжңҹжіўеҠЁйҡҫд»ҘйҒҝе…ҚпјҢдҪҶдёӯй•ҝжңҹд»Қе°ҶдҝқжҢҒйҹ§жҖ§гҖӮ

еҸҰдёҖдҪҚдёҡеҶ…专家е‘ҠиҜүиөӣжҹҸи“қпјҢзҫҺеӣҪд»ҘеёӮеңәз»ҸжөҺдёәдё»пјҢж”ҝзӯ–йЎәеҠҝиҖҢдёәгҖӮжҺЁеҠЁеҸ‘еұ•йҖҶеёӮеңәзҡ„ж”ҝзӯ–пјҢдјҒдёҡйғҪдјҡжңүеҗ„з§ҚеҠһжі•з»•иҝҮпјҢзҺ°еңЁжӣҙзқҖжҖҘзҡ„дёҚжҳҜдёӯеӣҪиҚҜдјҒпјҢиҖҢжҳҜзҫҺеӣҪиҝҷдәӣеҲ¶иҚҜе·ЁеӨҙгҖӮ

иөӣжҹҸи“қе’ЁиҜўдәҶеӨҡеҗҚдёҡеҶ…дәәеЈ«пјҢеқҮи®ӨдёәиҚүжЎҲжү§иЎҢйҡҫеәҰеӨ§пјҢеӣ дёәзүөж¶үеҲ©зӣҠеӨӘеӨҡгҖӮзҫҺеӣҪиҮӘиә«дҫӣеә”й“ҫзЁіе®ҡжҖ§е’ҢжӮЈиҖ…еҲ©зӣҠеҸҜиғҪжҲҗдёәиҝҷдёҖж”ҝзӯ–жү§иЎҢзҡ„жңҖеӨ§еҲ¶зәҰеӣ зҙ гҖӮ

иҝҷдёҖеҲӨж–ӯпјҢд№ҹеңЁзҫҺеӣҪзҷҪе®«еҸ‘иЁҖдәәеә“д»ҖВ·еҫ·иөӣеҸ‘иЎЁзҡ„еЈ°жҳҺдёӯеҫ—еҲ°йӘҢиҜҒвҖ”вҖ”ж”ҝеәң并жңӘвҖңз§ҜжһҒиҖғиҷ‘вҖқиҜҘиЎҢж”ҝд»ӨиҚүжЎҲпјҢз»ҙжҠӨеӣҪ家дёҺз»ҸжөҺе®үе…ЁжҳҜж”ҝеәңзҡ„йҰ–иҰҒд»»еҠЎгҖӮ

дёҡеҶ…иҝҳжңүи§ӮзӮ№и®ӨдёәпјҢеҲ¶иҚҜе·ЁеӨҙзҡ„жёёиҜҙиғҪеҠӣејәдәҺз”ҹзү©жҠҖжңҜе…¬еҸёгҖӮжӯӨеӨ–пјҢзү№жң—жҷ®ж”ҝеәңд»»жңҹжңүйҷҗпјҢеҲ¶иҚҜе·ЁеӨҙеӣ е…¶и°ғж•ҙй•ҝжңҹжҲҳз•ҘеҸ‘еұ•ж–№еҗ‘зҡ„еҸҜиғҪжҖ§иҫғдҪҺгҖӮеҚідҪҝзӣёе…іж”ҝзӯ–еҫ—д»Ҙе®һж–ҪпјҢе…¶жі•еҫӢж•ҲеҠӣеұӮзә§дёҚй«ҳпјҢеңЁжү§иЎҢеұӮйқўд»ҚеӯҳеңЁжҺўи®Ёз©әй—ҙе’Ңеә”еҜ№дҪҷең°гҖӮ

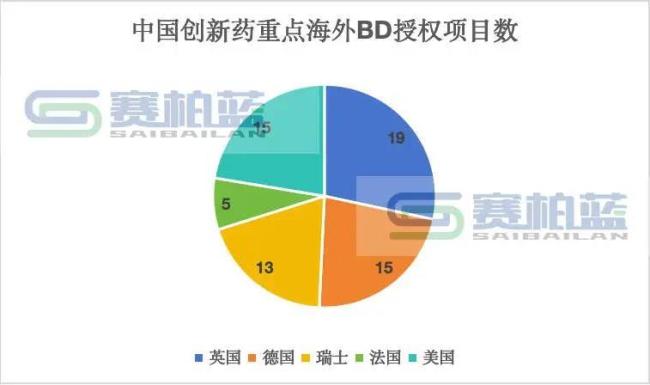

дёҠиҝ°дё“家表зӨәпјҢеҚідҫҝдёҚlicense outзҫҺеӣҪпјҢиҝҳжңү欧жҙІеҲ¶иҚҜе·ЁеӨҙеҮәжүӢпјҢдёҚеҝ…зӣІзӣ®ж…Ңеј гҖӮд»ҺдёӯеӣҪеҲӣж–°иҚҜжө·еӨ–BDжҺҲжқғзҡ„йЎ№зӣ®ж•°йҮҸе’ҢйҮ‘йўқжқҘзңӢпјҢ欧жҙІеёӮеңәеҚ жҜ”еҲҶеҲ«й«ҳиҫҫ77.61%е’Ң71.26%гҖӮ

еҰӮ9жңҲ3ж—Ҙз‘һеЈ«иҜәеҚҺдёҺиҲ¶жңӣеҲ¶иҚҜиҫҫжҲҗжҲҳз•ҘеҗҲдҪңпјҢжҖ»жҪңеңЁйҮҢзЁӢзў‘д»·еҖјй«ҳиҫҫ52дәҝзҫҺе…ғпјҢеҸҢж–№е°Ҷе…ұеҗҢејҖеҸ‘еӨҡйЎ№еҝғиЎҖз®Ўдә§е“Ғпјӣ6жңҲпјҢиӢұеӣҪйҳҝж–ҜеҲ©еә·дёҺзҹіиҚҜйӣҶеӣўеҗҢж„ҸзӯҫзҪІдёҖйЎ№жҖ»йўқй«ҳиҫҫ53дәҝзҫҺе…ғзҡ„жҲҳз•Ҙз ”еҸ‘еҗҲдҪңеҚҸи®®пјҢеҲ©з”ЁзҹіиҚҜйӣҶеӣўзҡ„AIеј•ж“ҺеҸҢиҪ®й©ұеҠЁзҡ„й«ҳж•ҲиҚҜзү©еҸ‘зҺ°е№іеҸ°пјҢеҸ‘зҺ°е’ҢејҖеҸ‘ж–°еһӢеҸЈжңҚе°ҸеҲҶеӯҗеҖҷйҖүиҚҜзү©зӯүгҖӮ

иө°иҝҮ2015еҲ°2025дә•е–·ејҸеҸ‘еұ•зҡ„10е№ҙпјҢзҹӯзҹӯеҮ е№ҙеҺҶз»Ҹиө„жң¬еҜ’еҶ¬е’ҢеҮәжө·й«ҳеҺӢзҡ„еӣҪеҶ…еҲӣж–°иҚҜдјҒдёҡз»Ҳе°ҶжӣҙеҠ ејәеӨ§гҖӮ